Widerstand und Wiedervereinigung

Der Zusammenbruch der DDR war kein plötzlicher Knall, sondern das Ergebnis einer langen Entwicklung. Dabei war der Widerstand aus der Bevölkerung sehr wichtig. Von kleinen Zeichen der Auflehnung bis zu den riesigen Montagsdemonstrationen – der Wunsch nach Veränderung war spürbar. Welche Formen hatte der Widerstand und wie kam es schließlich zu den Ereignissen, die zur Wiedervereinigung Deutschlands beitrugen? Wir schauen auf mutige Stimmen und Taten, die den Weg für eine neue Zeit freimachten.

Die offene Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland stand in starkem Kontrast zur geschlossenen und kontrollierten Welt der DDR, in der Freiheit ein Fremdwort war. Die allgegenwärtige Überwachung durch die Stasi, Reisebeschränkungen und die brutale Abschottung durch die Berliner Mauer prägten den Alltag. Wer sich nach Freiheit sehnte und das Land unerlaubt verlassen wollte, riskierte sein Leben.

Anders verhielt es sich mit denjenigen, die einen offiziellen Ausreiseantrag stellten. Zwar hatten auch sie mit Repressionen zu rechnen, oft mit dem Verlust des Arbeitsplatzes oder sozialer Ausgrenzung. Doch ihr Leben war in der Regel nicht unmittelbar bedroht.

Kritiker des Regimes wurden Opfer staatlicher Willkür und sahen sich einem gnadenlosen Überwachungs- und Repressionsapparat ausgesetzt. Die DDR-Justiz diente der Machterhaltung der SED, nicht der Gerechtigkeit.

Während Andersdenkende und offene Regimekritiker in der DDR tatsächlich in ständiger Angst und Rechtsunsicherheit lebten, war dies für den Großteil der Bevölkerung, der sich anpasste und das System nicht öffentlich hinterfragte, nicht der Fall. Viele Menschen arrangierten sich mit den beschränkten Freiheiten und lebten somit nicht in ständiger Angst.

Widerstand: Ein facettenreiches Bild

Doch trotz dieser Realität ließen sich Kritiker des SED-Regimes nicht mundtot machen und ihre Gedanken nicht kontrollieren. Von Anfang an gab es Ungehorsam und Widerstand gegen das Regime. Dies äußerte sich in verschiedenen Formen, von kleinen, individuellen Akten des Protests bis hin zu organisierten Bewegungen und Demonstrationen.

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 war ein Schlüsselmoment in der frühen Geschichte der DDR, der die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem SED-Regime deutlich machte. Auslöser waren erhöhte Arbeitsnormen, die zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen führten. Hunderttausende Menschen demonstrierten in Ost-Berlin und in der ganzen DDR gegen die Regierung. Der Volksaufstand war ein Schock für die SED-Führung. Die Proteste wurden brutal niedergeschlagen. Sowjetische Panzer rollten durch die Straßen, und es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Tausende Menschen wurden verhaftet und inhaftiert.

Infolge der Niederschlagung der Proteste verschärfte die SED ihre Kontrolle massiv, und Oppositionelle* wurden noch stärker überwacht und verfolgt. Gleichzeitig verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage in der DDR immer weiter. Viele Menschen sahen keine Perspektive mehr, Fachkräfte und junge Menschen verließen das Land, zumeist über West-Berlin*.

Die Zahl der Flüchtlinge stieg von Jahr zu Jahr. Der Mangel an Arbeitskräften und der Rückgang der Wirtschaftsleistung stellten ein großes Problem für die Regierung dar. Um diesen Verlust zu stoppen, sah sich die SED-Führung gezwungen zu handeln und begann am 13. August 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer. Über Nacht wurde eine unüberwindbare Grenze zwischen Ost- und Westberlin geschaffen. Familien und Freunde wurden voneinander getrennt. Die Mauer beendete die Massenflucht, zementierte die Teilung Deutschlands und verstärkte die Isolation der DDR-Bevölkerung. Sie wurde zum Symbol der Unterdrückung und Unfreiheit.

Der Widerstand flammt wieder auf

Der Widerstand ging jedoch weiter, wenn auch in subtileren Formen. Die Menschen fanden andere Wege, ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Es gründeten sich verschiedene oppositionelle Gruppen: Die Friedensgruppen sprachen sich gegen die Bedrohung durch Atomwaffen aus. Die Umweltbewegungen setzten sich für den Schutz der Natur ein. Die Bürgerrechtsgruppen kämpften für Meinungsfreiheit und Demokratie. Kirchen boten den Menschen einen geschützten Raum für freie Meinungsäußerung.

Die Ausbürgerung kritischer Künstler und Intellektueller wurde zu einem Mittel der DDR, um unliebsame Stimmen zum Schweigen zu bringen. Diese Praxis führte nicht nur zu Protesten und Solidaritätsbekundungen in der DDR, sondern stieß international auf scharfe Kritik. Sie verstärkte die internationale Isolation des Regimes.

Mutige Bürgerrechtler und Dissidenten* wie Bärbel Bohley, Robert Havemann und Rainer Eppelmann verfassten kritische Texte und hielten Vorträge, um das Bewusstsein für die Missstände in der DDR zu schärfen und die Menschen zu ermutigen, ihre Stimme zu erheben. Die evangelische Kirche spielte bei der Bewahrung von Menschlichkeit und Würde in der DDR eine besondere Rolle. Friedensgebete und -demonstrationen in Kirchen wurden zu wichtigen Sammelpunkten der Opposition und des Widerstands. Künstler und Intellektuelle nutzten ebenfalls ihre Werke, um Kritik am System zu üben und zum Nachdenken anzuregen – oft versteckt zwischen den Zeilen ihrer Kunst. Junge Menschen gründeten Punkbands und alternative Szenen. Selbst im Alltag zeigten viele Menschen ihre konträre Haltung durch kleine Gesten. Sie hörten heimlich Westradio, trugen Westkleidung, erzählten sich regimekritische Witze oder gründeten informelle Gruppen, um sich auszutauschen und zu organisieren.

Im Herbst 1989 erreichte der Widerstand in der DDR eine neue Qualität. Angeregt durch die Reformen in der Sowjetunion und die Öffnung des Eisernen Vorhangs in Ungarn, gingen immer mehr Menschen in Leipzig und anderen Städten auf die Straße, um gegen die SED-Herrschaft zu protestieren. Die Massenproteste in Leipzig und anderen Städten markierten den Beginn der Friedlichen Revolution.

Begriffserklärung

*Oppositionelle: Dieser Begriff umfasst alle Personen und Gruppen, die sich in irgendeiner Form gegen das SED-Regime und seine Politik stellten. Das konnte von kleinen, alltäglichen Akten des Widerstands bis hin zu organisierten Protesten und Demonstrationen reichen.

*Dissidenten: Dieser Begriff bezeichnet Personen, die sich deutlich gegen das System positionierten und die Legitimität der SED-Diktatur grundsätzlich in Frage stellten. Sie forderten weitgehende Veränderungen und riskierten damit Repressionen. Häufig waren es Intellektuelle, Künstler oder Schriftsteller, die ihre Kritik öffentlich äußerten. Im Gegensatz zu anderen Oppositionellen gingen Dissidenten in ihrer Kritik und ihrem Widerstand oft weiter und stellten somit eine größere Gefahr für das Regime dar. Jemand, der in der DDR Westradio hörte oder verbotene Bücher las, war oppositionell, aber nicht unbedingt ein Dissident. Ein Schriftsteller, der regimekritische Texte veröffentlichte und damit die Grundfesten des Systems in Frage stellte, war ein Dissident. Robert Havemann (Physiker) und Wolf Biermann (Liedermacher und Lyriker) beispielsweise waren bekannte DDR-Dissidenten.

*West-Berlin: Berlin war nach dem Zweiten Weltkrieg eine Viersektorenstadt, die von den vier Siegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion gemeinsam verwaltet wurde. Die Sektoren der drei Westmächte bildeten zusammen West-Berlin, der sowjetische Sektor Ost-Berlin. Bis zum Bau der Mauer war es für DDR-Bürger relativ einfach, nach West-Berlin zu gelangen und von dort aus in die Bundesrepublik auszureisen.

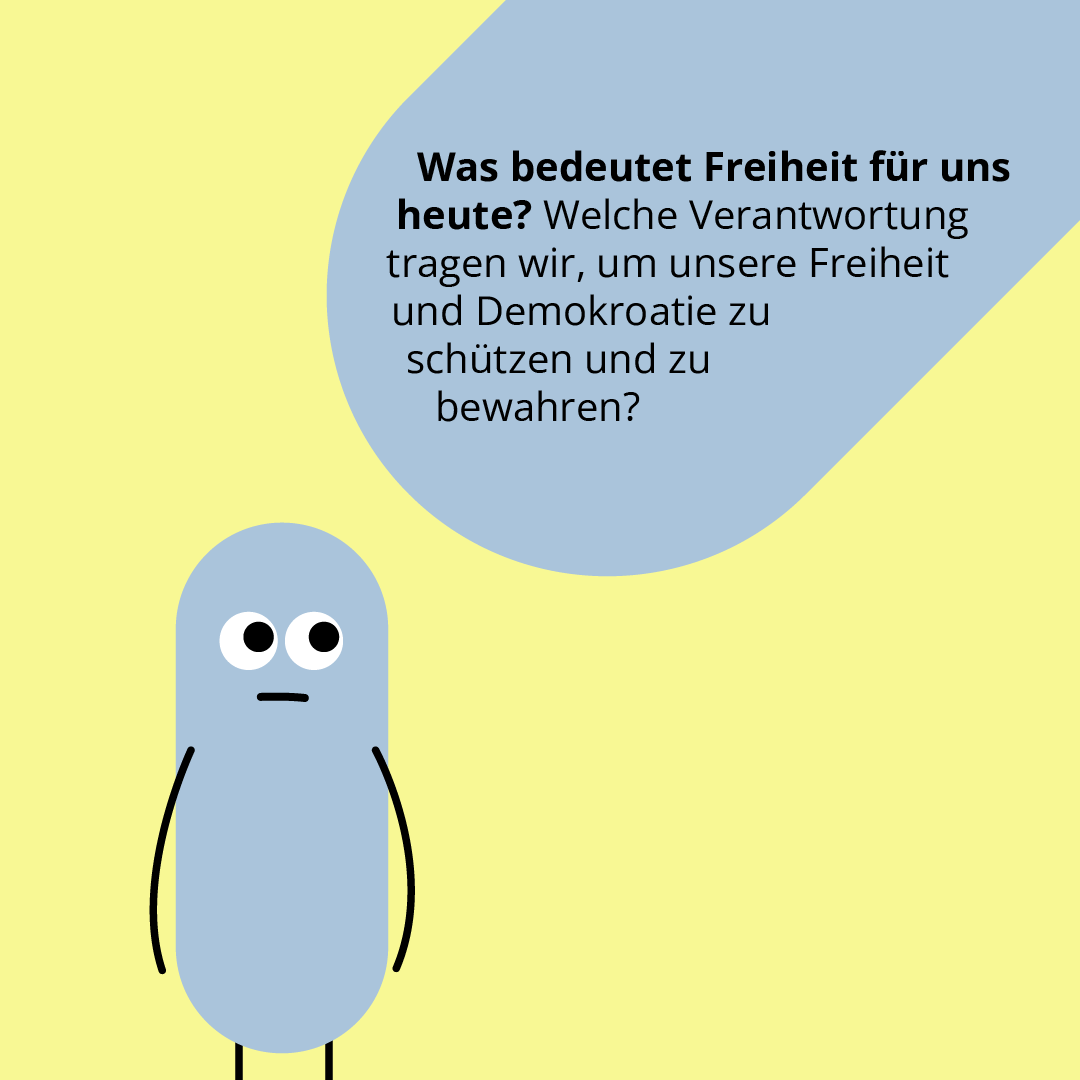

Kurzportrait Bärbel Bohley: Eine Rebellin für die Freiheit

Bärbel Bohley, geboren 1945 in Berlin, war eine Künstlerin, die sich schon früh gegen die Einschränkungen und die Ungerechtigkeit in der DDR auflehnte. Ihre künstlerische Arbeit wurde zunehmend von ihrem Engagement für Freiheit und Menschenrechte geprägt. Als Malerin erlebte sie die Zensur und Bevormundung durch den Staat am eigenen Leib. Statt sich einschüchtern zu lassen, wurde sie zu einer der führenden Persönlichkeiten der Bürgerrechtsbewegung in der DDR.

Bohley engagierte sich in verschiedenen Oppositionsgruppen, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Demokratie einsetzten. Sie organisierte Demonstrationen, half Menschen, ihre Meinung frei zu äußern, und prangerte die Missstände im Land an. Dafür wurde sie mehrfach verhaftet, überwacht und bedroht.

- 1983: Bohley wird wegen "staatsfeindlicher Hetze" nach einer Ausstellungseröffnung - bei der sie sich kritisch über die DDR-Regierung äußerte - verhaftet und für mehrere Wochen inhaftiert. Zusätzlich weigerte sie sich, eine von ihr mitverfasste Petition zurückzuziehen, die sich gegen die Stationierung sowjetischer Atomraketen in der DDR richtete.

- 1985: Nachdem Bohley Informationen über Menschenrechtsverletzungen in der DDR an westliche Medien weitergegeben hatte, erfolgt ihre erneute Verhaftung und eine wochenlange Inhaftierung wegen "landesverräterischer Nachrichtenübermittlung" und "ungesetzlichen Grenzübertritts", da sie versucht hatte, die DDR illegal zu verlassen.

- Januar 1988: Sie wird wieder festgenommen und im Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen eingesperrt. Ihre Verhaftung steht im Zusammenhang mit den vorherigen Protesten gegen die Ausbürgerung von Oppositionellen (Liebknecht-Luxemburg-Demonstration). Nach internationalen Protesten kommt Bohley frei, ist jedoch zur Ausreise aus der DDR gezwungen. Bohley geht nach England.

- August 1988: Sie kehrt nach Ost-Berlin zurück, nachdem sie sich geweigert hatte, ihren Pass zu verlängern. An der Grenze pochte sie auf ihr Recht als DDR-Bürgerin, in die DDR einzureisen, und erzwang so ihre Rückkehr.

Im Herbst 1989, als die Proteste in der DDR immer größer wurden, gründete Bohley mit anderen Oppositionellen das "Neue Forum", eine Plattform für den friedlichen Wandel in der DDR. Das Neue Forum forderte freie Wahlen, demokratische Reformen und eine offene Gesellschaft. Es spielte eine wichtige Rolle bei der Friedlichen Revolution und dem Fall der Mauer.

Bärbel Bohley war eine mutige und unbeugsame Frau mit Ecken und Kanten, die sich trotz Repressionen und Schikanen nie verbiegen ließ und immer wieder für Freiheit und Menschenrechte in der DDR einsetzte. Als wichtige Stimme der Opposition hat sie maßgeblich zur Friedlichen Revolution beigetragen. Ihr unerschütterlicher Glaube an die Menschenwürde und die Kraft des Einzelnen, etwas zu bewegen, inspirierte viele Menschen.

Wiedervereinigung: Ein historischer Wendepunkt

Die Reformpolitik in der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow mit Glasnost* (Offenheit) und Perestroika* (Umgestaltung) – einem Programm für mehr Transparenz, Meinungsfreiheit und wirtschaftliche Reformen – hatte weitreichende Auswirkungen, auch auf die DDR. Sie war ein wichtiger Katalysator für Veränderungen und stärkte den Mut der Bürgerrechtler und oppositionellen Gruppen. Doch es war schließlich der unaufhaltsame Wille des Volkes, der den Wandel herbeiführte. 1989 erhoben sich die Menschen in der DDR in einer Welle von Massenprotesten. Tausende gingen immer wieder auf die Straße und riefen "Wir sind das Volk!". Die Montagsdemonstrationen in Leipzig wurden zum Symbol dieser Bewegung.

Begriffserklärung

*Glasnost und Perestroika: Der Wind der Veränderung aus Moskau

Michail Gorbatschow, der 1985 Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wurde, leitete mit den Konzepten "Glasnost" und "Perestroika" eine neue Ära ein und lösten eine Welle der Veränderung in den osteuropäischen Ländern aus. Die Menschen in der DDR fühlten sich durch die Reformen ermutigt, selbst für mehr Freiheit und Demokratie einzutreten.

Glasnost (russisch für "Offenheit") bedeutete mehr Transparenz und Meinungsfreiheit in der sowjetischen Gesellschaft. Zensur wurde gelockert, kritische Diskussionen erlaubt und die Vergangenheit aufgearbeitet. Perestroika (russisch für "Umgestaltung") zielte auf eine grundlegende Reform des politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion ab. Es ging um mehr Demokratie, Dezentralisierung und Effizienz.

Die Menschen in der DDR forderten nicht nur Freiheit und Demokratie, sondern ergriffen auch selbst die Initiative. Sie organisierten sich in Bürgerbewegungen, gründeten neue Parteien und machten ihren wachsenden Unmut über die SED-Herrschaft öffentlich. Die Regierung konnte dem Druck des kollektiven Widerstandes nicht mehr standhalten. Nach wochenlangen Protesten öffneten sich am 9. November 1989 schließlich die Grenzen zur Bundesrepublik. Die Berliner Mauer fiel - ein symbolischer Moment, der die Welt in Erstaunen versetzte und den Weg zur Wiedervereinigung ebnete. Menschen aus Ost und West strömten zusammen, um sich in die Arme zu fallen und zu feiern. Diese Bilder gingen um die Welt und wurden zum Symbol für den Sieg der Freiheit über die Unterdrückung.

Die Volkskammerwahl vom 18. März 1990 markierte einen Meilenstein in der Geschichte der deutschen Demokratie. Zum ersten Mal seit der Gründung der DDR konnten die Menschen ihre Volksvertreter frei wählen. Das Ergebnis war ein überwältigender Sieg für die Parteien, die die Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland anstrebten. Nach der Volkskammerwahl begannen Gespräche zwischen der demokratisch legitimierten Regierung der DDR und der Bundesregierung, um die Einzelheiten der Wiedervereinigung zu klären. Auch die internationalen Verhältnisse spielten eine entscheidende Rolle. In den sogenannten "Zwei-plus-Vier-Verhandlungen" berieten die beiden deutschen Staaten mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs (USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich) über die Modalitäten der deutschen Einheit. Ohne die Zustimmung der Siegermächte wäre die Wiedervereinigung nicht möglich gewesen.

Am 3. Oktober 1990 trat die DDR der Bundesrepublik bei. Der Einigungsvertrag wurde unterzeichnet und Deutschland offiziell wiedervereinigt. Die Zusammenführung brachte nicht nur die Freiheit für die Menschen im Osten, sondern auch enorme Herausforderungen mit sich. Die wirtschaftliche Angleichung zwischen Ost und West, der Abbau der alten Strukturen und die Eingliederung von Millionen Menschen in ein neues System waren komplexe Aufgaben, die viel Zeit und Anstrengung erforderten. Auch heute, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, sind die Angleichungsprozesse noch nicht abgeschlossen.

Das war ganz schön viel Input, oder?

Mal sehen, was hängen geblieben ist. Beantwortet dafür folgendes kleines Quiz.