Frauen

Die DDR präsentierte sich gerne als Vorreiter in der Gleichstellung der Frau. Die Berufstätigkeit der Frau war in der DDR nicht nur selbstverständlich, sondern auch ideologisch gewollt. Sie wurde als Voraussetzung für die Gleichstellung angesehen und ermöglichte den Frauen ökonomische Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein.

Arbeit und Sozialpolitik im Dienst der Gleichberechtigung

Arbeit stand im Mittelpunkt des Lebens in der DDR. Betriebe waren gleichzeitig soziale und gesellschaftliche Zentren. Die SED definierte Arbeitskollektive* als "Grundzellen der Gesellschaft", nicht die Familie.

Mit der Gründung der DDR wurde die Gleichberechtigung von Mann und Frau, einschließlich des gleichen Lohns für gleiche Arbeit, in der Verfassung festgeschrieben. Die SED propagierte die Berufstätigkeit der Frauen, sowohl aus ökonomischen Gründen – um den durch Krieg und Abwanderung in den Westen entstandenen Arbeitskräftemangel zu kompensieren – als auch aus ideologischer Überzeugung. Frauen sollten ihren Beitrag zum Aufbau des Sozialismus leisten.

Bundesarchiv Bild 183-1989-0407-015

Bundesarchiv Bild 183-1989-0407-015

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, setzte die DDR auf ein umfangreiches Sozialsystem. Neben einem flächendeckenden Kinderbetreuungsangebot mit Krippen, Kindergärten und Horten umfasste dies auch spezifische Leistungen für Familien wie den Ehe-Kredit, Kindergeld, einen verkürzten Arbeitstag für Mütter, bezahlte Babyjahre und Freistellung bei Krankheit der Kinder. Zudem wurden kostenlose Gesundheitsversorgung, günstiger Wohnraum und staatlich vergünstigte Lebensmittel für alle in der Bevölkerung bereitgestellt. Die hohen Kosten dieses ausgebauten Sozialsystems trugen jedoch mit zum späteren Bankrott der DDR bei, da sie die staatliche Planwirtschaft überforderten.

Das in der DDR-Verfassung verankerte „Recht auf Arbeit“ war gleichzeitig auch eine „Pflicht zur Arbeit“. Frauen wie auch Männer, die sich gegen eine Berufstätigkeit entschieden, waren verschiedenen Arten von Sanktionen ausgesetzt, von Einschränkungen bei staatlichen Leistungen bis hin zu Geld- oder sogar Gefängnisstrafen.

Begriffserklärungen

*Arbeitskollektive: In der DDR waren Arbeitskollektive Gruppen von Menschen, die in einem Betrieb zusammenarbeiteten und eine enge soziale Einheit bildeten, die über den Arbeitsplatz hinausging. Neben der Arbeit unternahmen sie gemeinsam Ausflüge, besuchten Kulturveranstaltungen oder feierten zusammen. Diese starke soziale Verbundenheit diente der gegenseitigen Unterstützung, Motivation, aber auch der sozialen Kontrolle und der Durchsetzung staatlicher Vorgaben. Arbeitskollektive spielten eine wichtige Rolle im sozialen und politischen Leben der DDR.

*Ehe-Kredit: Der Ehe-Kredit war ein zinsloses Darlehen, das junge Ehepaare in der DDR vom Staat erhielten, um den Aufbau eines gemeinsamen Haushalts zu erleichtern. Das Ziel war, die Geburtenrate zu erhöhen und junge Familien zu unterstützen. Ein Teil des Kredits wurde für jedes geborene Kind erlassen, was die Familienplanung beeinflusste.

Ambivalenz zwischen Kontrolle und Fürsorge

Frühe Heirat und Kinder prägten das Familienleben in der DDR. Ehen wurden oft schon mit Anfang 20, also kurz nach Abschluss der Ausbildung oder während des Studiums geschlossen. Frauen heirateten durchschnittlich mit 21, Männer mit 23 Jahren. Ein Grund für die frühe Heirat war der Wunsch, sich von den Eltern zu lösen und mehr Autonomie zu erlangen, was oft nur durch den Auszug und die Gründung eines eigenen Haushalts möglich war. Kinder sicherten den jungen Familien gewisse Vorteile, wie z.B. eine bevorzugte Wohnungsvergabe.

Die DDR bot durch ihre sozialpolitischen Maßnahmen einen stabilen Rahmen für Eltern und Kinder. Die Wochenkrippen, in denen Kinder bereits ab sechs Wochen betreut wurden, ermöglichten Müttern einen schnellen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Trotz der öffentlichen Unterstützung für arbeitende Mütter hatten viele Frauen mit dem Schmerz der Trennung zu kämpfen. Gleichzeitig reichten die staatlichen Kontrollmechanismen durch diese Institutionen bis in die Familien hinein. Ein strenges, von der sozialistischen Ideologie geprägtes Erziehungsprogramm regelte die pädagogische Arbeit bis ins Detail und betonte die Lenkung und Beeinflussung der kindlichen Entwicklung durch die Erzieherinnen[1].

Die Eingewöhnung von Kleinkindern in die Kinderkrippen war geprägt von einer Vernachlässigung der Bedürfnisse nach Bindung und Vertrautheit. Mit dem bezahlten Babyjahr/Erziehungsjahr, das 1976 eingeführt wurde, versuchte der Staat, einen Ausgleich zu schaffen. Diese Maßnahme sollte Mütter finanziell unterstützen und gleichzeitig sicherstellen, dass sie nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben konnten, um sich um das Neugeborene zu kümmern.

[1] Der Anteil weiblicher Erzieherinnen lag bei über 97%. Männliche Erzieher waren eine absolute Ausnahme.

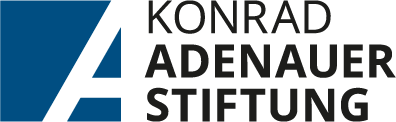

Ungleiche Realität: Doppelbelastung und begrenzte Selbstbestimmung

Trotz der hohen propagierten Beschäftigungsquote von Frauen (etwa 90 Prozent in den 1980er Jahren) blieb die Gleichstellung in der Praxis unvollkommen. Frauen dominierten in den schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen, während Männer häufiger in der lukrativeren Industrie arbeiteten. Führungspositionen blieben meist den Männern vorbehalten, auch in der Politik waren Frauen stark unterrepräsentiert.

Bundesarchiv Bild 183-U0410-026

Bundesarchiv Bild 183-U0410-026

Über ihre Beteiligung am Arbeitsleben entwickelten Frauen in der DDR zwar ein starkes Rollenbild, im privaten Bereich blieben die traditionellen Rollenverteilungen jedoch bestehen. Die Möglichkeiten für Frauen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, waren begrenzt. Dies galt insbesondere für alleinerziehende Mütter, die oft mit finanziellen Schwierigkeiten und gesellschaftlicher Stigmatisierung zu kämpfen hatten. Auch Frauen in ländlichen Gebieten, in denen die Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkter waren, sahen sich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert.

Die Doppelbelastung durch Beruf und Familie prägte den Alltag vieler Frauen. Sie arbeiteten meist 40-43 Stunden in der Woche und leisteten daneben zusätzliche 38 Stunden Hausarbeit. Da sich Männer kaum an der Hausarbeit und Kindererziehung beteiligten, führte dies zu Stress, gesundheitlichen Problemen und fehlender Freizeit. In den 1980er Jahren kam es zu einem Bewusstseinswandel bei jungen Frauen. Sie suchten nach Wegen, die Doppelbelastung zu reduzieren. Diese Frauen nutzten Teilzeitmodelle oder unbezahlten Urlaub, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Flexible Arbeitszeitmodelle waren jedoch kaum verfügbar und der Erfolg dieser Bemühungen begrenzt. Vor allem weil die traditionellen Rollenbilder tief in der Gesellschaft verankert waren. Frauen entschieden sich bewusst für weniger Kinder oder blieben kinderlos, um den Anforderungen von Beruf und Familie gerecht zu werden. Der Rückgang der Geburtenrate in der DDR war eine Reaktion darauf.

Gleichstellung in der Theorie, Benachteiligung in der Praxis

Die hohe Erwerbsquote von Frauen in der DDR war weltweit einzigartig. In den 1980er Jahren betrug die Beschäftigungsquote von Frauen etwa 90 Prozent (Vergleich BRD: etwa 50 Prozent). Trotz der hohen Berufstätigkeit blieb die Gleichstellung in der Praxis unvollkommen. Frauen dominierten in den schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen, während Männer in der lukrativeren Industrie arbeiteten. Zwar waren Frauen in der DDR in allen Bereichen tätig, die Führungspositionen blieben jedoch meist den Männern vorbehalten. Auch in der Politik waren Frauen stark unterrepräsentiert. In der DDR entwickelten Frauen ein starkes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein durch ihre Arbeit im Berufsleben. Doch im privaten Bereich blieb das traditionelle Rollenbild der Frau verhaftet. Die Möglichkeiten für Frauen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, waren begrenzt.

Bild_183-Z1102-008

Bild_183-Z1102-008

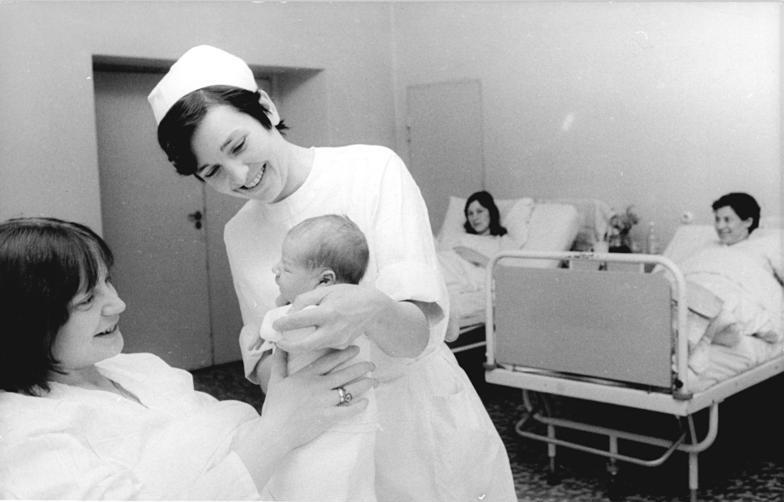

Die klinische Geburtshilfe in der DDR

In der DDR wurde die Geburt in der Klinik zur vorherrschenden Praxis - geprägt von der sozialistischen Ideologie und dem Ziel, eine "gesunde sozialistische Gesellschaft" zu schaffen. Die Regierung der DDR wollte die Gesundheitsversorgung flächendeckend verbessern und die Sterblichkeitsraten bei Müttern und Neugeborenen senken – mit Erfolg. Die hohe Versorgungsrate mit medizinischer Fachkompetenz und die flächendeckende Betreuung durch Hebammen waren positive Aspekte dieses Systems. Allerdings führte die Standardisierung der medizinischen Vorgehensweise zu wenig Wahlfreiheit für die Frauen. Für viele Frauen bot die Klinikgeburt zwar eine sicherere Alternative im Vergleich zur Hausgeburt.

Dennoch haben viele Frauen negative Erinnerungen an den Geburtsvorgang und den anschließenden Klinikaufenthalt. Die klinische Geburtshilfe in der DDR wurde oft als steril, unpersönlich und technokratisch empfunden, das Mitspracherecht der Frauen war eingeschränkt. Väter durften bei der Geburt nicht dabei sein. Besonders belastend war die Trennung von Mutter und Kind nach der Geburt. Die Neugeborenen wurden in separaten Stationen untergebracht und den Müttern nur zu festen Zeiten zum Stillen gebracht.

Gesetzliche Regelung und gesellschaftliche Debatte zur Abtreibung

Am 9. März 1972 beschloss die Volkskammer der DDR ein Gesetz, das Frauen bis zur 12. Schwangerschaftswoche das Recht auf einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch einräumte. Das Gesetz sollte die Zahl der illegalen Abtreibungen reduzieren, die oft mit hohen Gesundheitsrisiken verbunden waren. Die Einführung dieser Fristenregelung war in der DDR nicht unumstritten. Es gab sowohl Befürworter als auch Gegner dieser Regelung. Die Entscheidung für oder gegen einen Abbruch lag nun allein bei der Frau. Die Abtreibungen wurden in Krankenhäusern durchgeführt und waren mit einem dreitägigen Aufenthalt verbunden. Die Zahl der Abtreibungen stieg im ersten Jahr nach Einführung des Gesetzes stark an, sank aber später wieder. Gegen Ende der 1980er-Jahre wurde in der DDR rund ein Drittel der Schwangerschaften abgebrochen.

Diese Art der Selbstbestimmung war für viele Frauen der ehemaligen DDR prägend. In der Bundesrepublik war Abtreibung bis 1976 strafbar. In beiden deutschen Staaten wurde das Abtreibungsrecht im Laufe der Zeit liberalisiert. Nach der Wiedervereinigung wurde 1992 mit Paragraf 218a StGB eine neue bundesweite Regelung geschaffen: die Fristenregelung mit Beratungspflicht.