Konsum in der DDR

Der Konsum in der DDR war geprägt von Mangelwirtschaft und staatlicher Lenkung. Was es zu kaufen gab, bestimmte ein Plan, nicht die Nachfrage. Ein Beispiel dafür ist die Schokolade "Schlager-Süßtafel", die in der DDR so beliebt war, dass sie oft schon kurz nach der Lieferung ausverkauft war. Wer Beziehungen hatte, um mehrere Tafeln der süßen Verführung zu ergattern, hatte Glück. Denn das „braune Gold“ konnte auch gegen andere, schwer erhältliche Waren getauscht werden, wie z.B. „richtigen“ Kaffee. Zum Konsum in der DDR gehörten Improvisation und die Suche nach Alternativen dazu.

Der Konsum in der DDR war eng mit den politischen Zielen des Staates verwoben. Die Planwirtschaft bestimmte zentral, welche Waren produziert und zu welchen Preisen sie angeboten wurden.

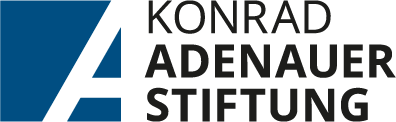

Dieses System war oft bürokratisch und wirkungslos, was zu Verzögerungen und Versorgungsproblemen führte. Überbordende Bürokratie und Doppelzuständigkeiten zwischen Partei und Staat verhinderten oft effizientes Handeln und führten zu Verzögerungen, Fehlplanungen und Fehlproduktionen. Der Staat konnte nicht alle Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigen. Die Konsumenten hatten eine begrenzte Auswahl zur Verfügung und mussten mit Engpässen und Wartezeiten leben.

Die Versorgung und das Befriedigen der Grundbedürfnisse der DDR-Bevölkerung standen im Vordergrund. Die Konsumkultur war zudem von sozialistischer Ideologie durchzogen: Individualismus und Luxus waren abzulehnen, denn sie galten als Merkmale des "kapitalistischen Westens" mit seinem "Konsumwahn", der auf Individualismus, Statusdenken und Verschwendung basierte. Man wollte sich abgrenzen und die Menschen vor diesem "Konsumwahn" schützen. Stattdessen propagierte die DDR Bescheidenheit, Solidarität und die Befriedigung der Grundbedürfnisse.

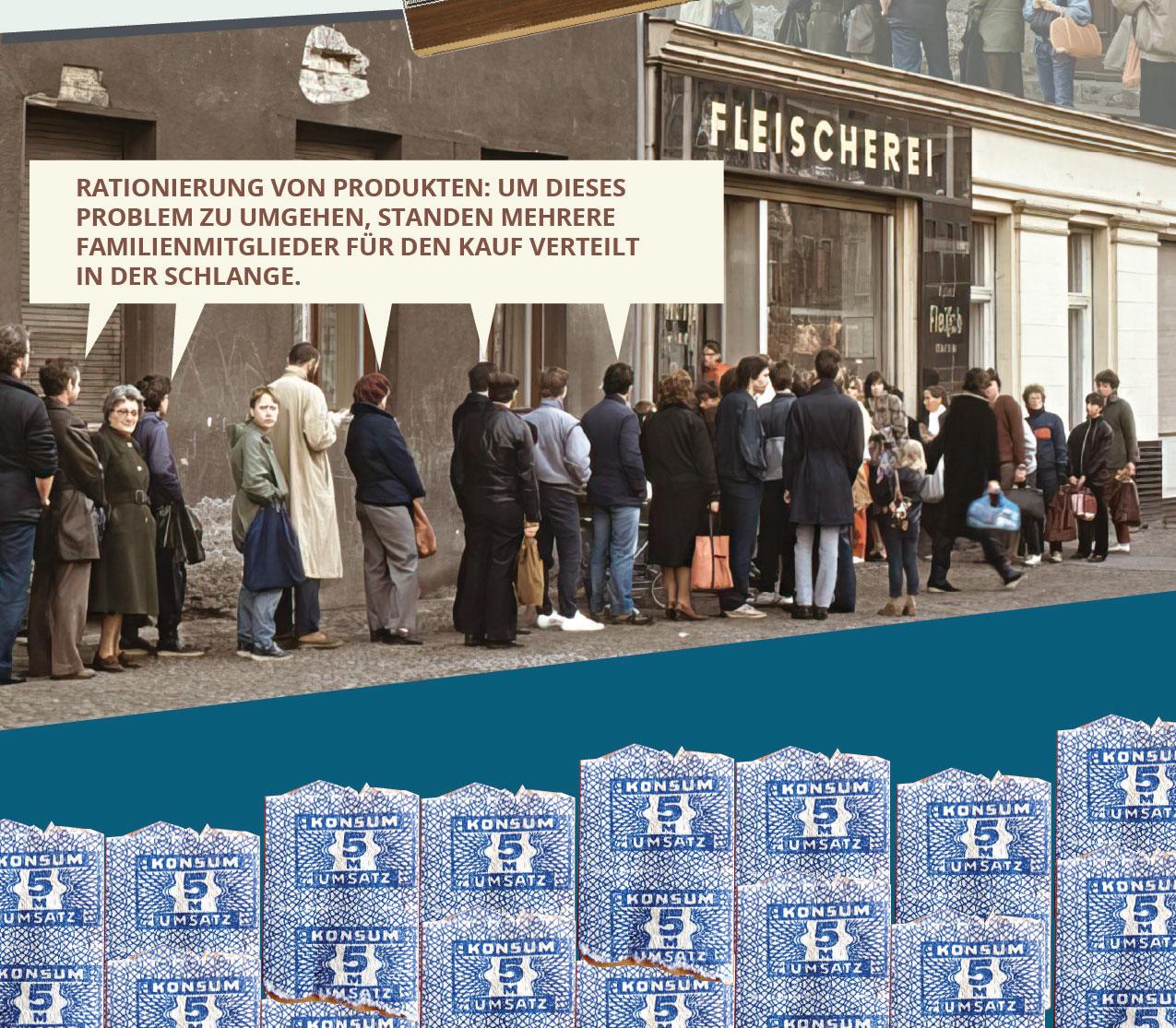

"Kaffee Mix" war ein Produkt der Kaffeekrise in der DDR in den späten 1970er Jahren. Die DDR hatte Schwierigkeiten, genügend Kaffee zu importieren, was zu Versorgungsengpässen und Rationierungen führte. Um den Kaffee zu strecken, wurde "Kaffee Mix" eingeführt, der nur zu 51% aus Bohnenkaffee bestand. Die restlichen 49 Prozent waren ein Mix aus verschiedenen Ersatzstoffen, wie Gerste, Roggen und Erbsen. Diese Mischung konnte geschmacklich nicht mit reinem Bohnenkaffee mithalten und wurde von der Bevölkerung kritisiert, auch weil sie immer wieder Probleme bei den Kaffeemaschinen verursachte. Das Produkt hatte den spöttischen Beinamen "Erichs Krönung" - in Anlehnung an die bekannte West-Kaffeemarke "Jacobs Krönung" und dem damaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Schließlich wurde "Kaffee Mix" nach einiger Zeit wieder vom Markt genommen.

Es gab in der DDR zwei große staatliche Handelsketten: die Handelsorganisation (HO) und die Konsumgenossenschaften. Konsum war genossenschaftlich organisiert und führte vor allem Grundnahrungsmittel und Waren des täglichen Bedarfs. Die HO war die größte Einzelhandelskette und bot ein breiteres Sortiment an Waren. Allerdings war die Versorgung in beiden Ketten oft lückenhaft und von regionalen Unterschieden geprägt.

Besonders knapp waren frische Lebensmittel. Oft gab es nur eine begrenzte Auswahl an Obst und Gemüse. Die Versorgung mit Lebensmitteln war in den ersten Jahren der DDR besonders problematisch. In Großstädten und Touristenzentren gab es oft eine bessere Auswahl an Waren. Auch Fleisch und Wurst waren Mangelware. Bis 1958 erhielten die Menschen Lebensmittelkarten, mit denen sie ihre Rationen an Grundnahrungsmitteln abdecken konnten.

Zusätzlich gab es sogenannte Exquisit- und Delikat-Läden. Hier konnten Westprodukte und Luxusgüter erworben werden, die für die meisten Menschen unerschwinglich waren. Vorrangig dienten sie der Versorgung der Partei-Elite und anderer privilegierter Gruppen.

Die Auswahl an Bekleidung und Schuhen war nicht nur eingeschränkt, auch die Qualität ließ oft zu wünschen übrig. Besonders begehrt waren Jeans, Lederjacken und Markenschuhe aus dem Westen. Die waren nur schwer zu bekommen. Viele nähten Kleidung selbst oder änderten vorhandene Kleidungsstücke ab. Ähnlich verhielt sich die Situation mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen - lange Wartezeiten und wenig Auswahl. Viele Menschen nahmen mit provisorischen Lösungen vorlieb oder bauten ihre Möbel selbst. Fernseher, Waschmaschinen, Kühlschränke und andere elektronische Geräte waren teuer und mit Wartezeit verbunden. Diese Engpässe führten in der Bevölkerung zu Frustration und "Vorratskäufen" in allen Bereichen. Wie viel der/die Einzelne konsumieren konnte, war eine Frage des Geldes, des Glücks durch Beziehungen, (z.B. durch Westverwandtschaft oder "Vitamin B") und der Geduld.

Video der DDR-Box: #Westverwandtschaft

Die Stasi sammelte Informationen über die Konsumgewohnheiten und die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Im Fokus der Überwachung standen Käufer und Verkäufer auf dem Schwarzmarkt*. Der Schwarzmarkt war ein Warenumschlagplatz für alles, was offiziell als nicht erhältlich galt: westliche Zigaretten, Medikamente, Schallplatten, Kosmetika etc. Diese "illegalen" Handelsaktivitäten untergruben die staatliche Planwirtschaft und stellten ein Einfallstor für "westliche Einflüsse" dar. Wer beim Schwarzhandel erwischt wurde, bekam eine harte Strafe. Dies betraf sowohl Käufer als auch Verkäufer, die am Schwarzhandel beteiligt waren. Schattenwirtschaft* und Korruption* waren in der DDR weit verbreitet und offenbarten die Schwächen des Systems. Sie waren eine Folge der Mangelwirtschaft, der staatlichen Kontrolle und der ungleichen Verteilung von Gütern und Privilegien.

Begriffserklärungen

*Schwarzmarkt: Bezieht sich speziell auf den illegalen Handel mit Waren und Dienstleistungen, die entweder verboten sind oder nur zu festgelegten Preisen gehandelt werden dürfen. Im Kontext der DDR waren das oft Westwaren, aber auch rar gewordene Güter des täglichen Bedarfs.

*Schattenwirtschaft: Ist ein umfassenderer Begriff, der alle wirtschaftlichen Aktivitäten umfasst, die am Staat vorbei stattfinden und nicht in der offiziellen Statistik erfasst werden. Neben dem Schwarzmarkt gehören dazu auch Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und andere illegale Wirtschaftsaktivitäten.

*Korruption: Bedeutet im Wesentlichen den Missbrauch einer Vertrauensstellung zum persönlichen Vorteil. Wenn jemand seine berufliche Stellung oder sein öffentliches Amt nutzt, um sich selbst oder anderen einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen, dabei seine Pflichten verletzt, und die Interessen der Allgemeinheit oder seines Arbeitgebers schädigt.

Der Intershop - Symbol für Widersprüche und Ungleichheiten des Systems

Neben den Exquisit- und Delikat-Läden gab es noch den Intershop. Der Intershop war mehr als ein Geschäft für begehrte Waren. Er bot einen verlockenden Blick in die Konsumwelt des Westens, zunächst ein Geschäft offiziell für Gäste der DDR und Besucher aus dem Westen, war er ab 1974 auch für DDR-Bürger zugänglich. Der Sinn des Intershops war, an Westgeld (Devisen wie DM, Dollar etc.) zu gelangen. Bis 1979 konnte im Intershop nur mit Devisen bezahlt werden. Danach mussten DDR-Bürger ihr Westgeld vorher in Forumschecks umtauschen.

Individuelle Mode, Accessoires, Leckereien, Elektronik – all diese Waren und viele weitere Produkte, die die kleinen Sehnsüchte des Konsums befriedigten, blieben den meisten im „Arbeiter- und Bauernstaat“ vorenthalten. Der Intershop wurde so zu einem Symbol der Ungleichheit in der DDR. Während die politische Elite und Bürger mit Westkontakten Zugang zu den beliebten Waren hatten, blieb dieser Konsumtempel für den Großteil der Bevölkerung verschlossen. Dies untergrub die Glaubwürdigkeit des Systems, das Gleichheit und soziale Gerechtigkeit propagierte. Der Intershop erzeugte ein Gefühl des Mangels und der Benachteiligung und trug dazu bei, die Attraktivität des Westens zu steigern.

Doch der Staat profitierte vom Intershop. "Genosse, deine Devisen!", lautete ein zynischer Spruch, der die Ambivalenz dieser Situation verdeutlichte. Die Regierung benötigte die Devisen aus dem Intershop, um dringend benötigte Güter wie hochwertige Technologien, Rohstoffe und Medikamente im Westen einzukaufen. Die DDR-Propaganda versuchte, den Intershop als Service für Touristen und Quelle für Devisen darzustellen.

Medienkonsum

In der DDR bewegte sich der Medienkonsum in einem Spannungsfeld zwischen staatlicher Kontrolle und dem Bedürfnis der Bürger nach Information und Unterhaltung. Alle Medien in der DDR unterlagen einer strengen Zensur, die kritische Berichterstattung und Meinungsvielfalt unterdrückte. Neben den Parteizeitungen wie "Neues Deutschland" und der Zeitung der FDJ "Junge Welt" gab es eine große Anzahl an Regionalzeitungen, die die offizielle Linie der SED vertraten. Daneben boten Illustrierte wie "NBI" (Neue Berliner Illustrierte) etwas Ablenkung vom Alltag.

Viele Menschen in der DDR hörten westliche Radioprogramme wie RIAS und Deutschlandfunk. Um den Empfang dieser Sender zu stören, setzte die DDR sogenannte "Störsender" ein, die das Radiosignal mit Rauschen und Pfeiftönen überlagerten. Westfernsehen war in weiten Teilen der DDR empfangbar, allerdings mit regional unterschiedlicher Empfangsqualität. Der Kontrast zwischen der Darstellung in den DDR-Medien und der Realität führte zu Misstrauen gegenüber dem Regime.

Video der DDR-Box: Knut #5 Zeitungspropaganda

Die Fernsehproduktion in der DDR war aufwendig und kostspielig. Man legte Wert auf eigene Produktionen, um die ideologischen Vorgaben zu erfüllen und den Einfluss des Westens zu minimieren. Beliebte Sendungen waren "Der Sandmann", der zum abendlichen Ritual für Kinder gehörte, der Krimi "Polizeiruf 110" und die Abenteuerreihe "Zur See". Die technischen Möglichkeiten des DDR-Fernsehens waren jedoch begrenzt. Spezialeffekte und Kulissen waren oft einfacher als im Westfernsehen, und es gab weniger Außenaufnahmen.

Die Sendung "Der schwarze Kanal" mit Karl-Eduard von Schnitzler hatte tatsächlich das Ziel, das Westfernsehen zu verunglimpfen und dessen Berichterstattung als unglaubwürdig und manipulativ darzustellen. Die Manipulationen und Verzerrungen waren für viele Zuschauer erkennbar, insbesondere für diejenigen, die auch Zugang zum Westfernsehen hatten. Schnitzler verwendete oft eine sehr heftige und beleidigende Sprache gegenüber dem Westfernsehen. Da Schnitzler stark polarisierte, wurde er von vielen als "Propagandist" abgelehnt.

Jetzt seid ihr dran – sind folgende Aussagen richtig oder falsch?